🔥despachos dac lym, envíos regulares en 48/72 hs ¡envío express con mayor costo! pick up antel arena ¿Por qué ya no decimos “orgánico”? →

9 de agosto: Día Internacional de los Pueblos Originarios — Raíces, Resistencias y Reconocimiento

El 9 de agosto es mucho más que una fecha en el calendario. Desde 1994, Naciones Unidas nos invita a reconocer y valorar la diversidad cultural, espiritual y ancestral de los pueblos originarios del mundo. Un día para mirar de frente, con respeto y compromiso, esas realidades que a menudo nos incomodan, nos desafían y, sobre todo, nos enseñan. En este post vas a poder leer al respecto de los pueblos originarios, su población mundial, simbólos, los charruas y la resistencia actual.

RITUALES Y CEREMONIASHISTORIA, MEZCLA Y NOTASANCESTRALES Y ORIGINARIOS

Addis Ripoll

8/9/202524 min read

Raíces, Resistencias y Reconocimiento de los pueblos originarios.

El 9 de agosto es mucho más que una fecha en el calendario. Desde 1994, Naciones Unidas nos invita a reconocer y valorar la diversidad cultural, espiritual y ancestral de los pueblos originarios del mundo. Un día para mirar de frente, con respeto y compromiso, esas realidades que a menudo nos incomodan, nos desafían y, sobre todo, nos enseñan.

¿Por qué se llaman pueblos originarios?

Los pueblos originarios son las comunidades humanas que habitaron un territorio mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos o de la formación de los estados modernos. Se llaman así porque:

Son las primeras naciones y culturas en una región determinada, con raíces ancestrales que se remontan a miles de años.

Tienen una relación profunda, única y sostenible con sus tierras, sus recursos naturales y sus ecosistemas.

Conservan tradiciones, lenguas, saberes, espiritualidades y formas de organización propias, que son anteriores y diferentes a las estructuras impuestas por el colonialismo.

La denominación “originarios” reivindica su existencia previa y continúa, frente a la historia oficial que muchas veces los invisibilizó o borró.

En definitiva, se les llama pueblos originarios porque son los guardianes y continuadores vivos de culturas milenarias que constituyen la raíz de las identidades territoriales. Por ello los pobladores de Valizas apodaron a Addis Mabel como "La Guardiana del Tabaco".

¿Por qué los pueblos originarios son importantes?

Los pueblos originarios son fundamentales para la humanidad y para cada país porque:

Custodian saberes ancestrales sobre la naturaleza, la biodiversidad, la medicina tradicional y las formas de vida sustentables.

Defienden la diversidad cultural y lingüística, aportando visiones alternativas al desarrollo y al mundo globalizado (más abajo detalles del resurgimiento de la lengua Charrua).

Su presencia histórica y contemporánea representa la memoria viva de la historia humana y sus procesos de resistencia frente a la colonización, el racismo y la discriminación.

Contribuyen a la protección de los ecosistemas, ya que muchas comunidades originarias mantienen prácticas de manejo ambiental respetuosas y en equilibrio con la tierra.

Son actores clave en la lucha por los derechos humanos, territoriales y políticos, lo que fortalece la democracia y la justicia social.

Reconocer los pueblos originarios e incluirlos es reconocer el pasado, enriquecer el presente y garantizar un futuro más justo y diverso.

¿Qué pueblos originarios se levantaron en contra de la colonización europea?

Durante la colonización europea en América, muchos pueblos originarios resistieron activamente para defender sus territorios, culturas y formas de vida. Algunos ejemplos emblemáticos:

Los Mapuches (Chile y Argentina): Conocidos por su férrea resistencia en la “Guerra de Arauco” que duró siglos, enfrentándose a los españoles y luego a los estados nacionales.

Los Guaraníes (Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia): Varias comunidades resistieron la esclavitud y la imposición colonial.

Los Aztecas (México): Liderados por Moctezuma, lucharon contra la conquista española de Hernán Cortés.

Los Incas (Perú y alrededores): Aunque el imperio cayó en manos de Pizarro, hubo múltiples resistencias y rebeliones posteriores.

Los Charrúas (Uruguay): Resistieron con fuerza en el territorio que hoy es Uruguay hasta la masacre de Salsipuedes en 1831 y pese a la versión oficial de que no queda ninguno, el saber popular habla de su resistencia mediante el mestizaje (fotos y cita de CONACHA - Consejo Nacional Charrua más adelante).

Los Tainos (Caribe): Fueron los primeros en enfrentar la llegada de Colón y aunque la versión oficial dice que fueron casi exterminados por la colonización, cuentas de instagram como @tainostudies defienden otra versión de la historia.

Además, muchos otros pueblos menos conocidos pero no menos valientes alzaron la voz y las armas para defender su derecho a existir, en toda América.

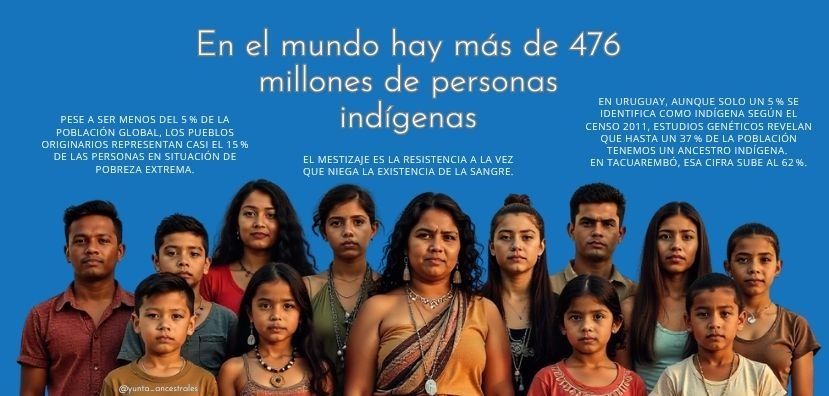

Realidad indígena en cifras: más que números, historias invisibilizadas

¿Sabías que en el mundo hay más de 476 millones de personas indígenas? Pese a ser menos del 5 % de la población global, representan casi el 15 % de las personas en situación de pobreza extrema. Es un contraste brutal que habla de exclusión estructural, discriminación histórica y robo de tierras.

Acá en Uruguay, aunque solo un 5 % se identifica como indígena según el censo 2011, los estudios genéticos nos revelan una verdad que a veces olvidamos: hasta un 37 % tenemos un ancestro indígena y en Tacuarembó, esa cifra sube al 62 %. No es solo genética, es identidad, memoria y cultura que se resiste a desaparecer.

Abya Yala: mucho más que un nombre, una forma de entender el mundo

El término Abya Yala, que viene del pueblo Guna (Panamá y Colombia), significa “tierra en plena madurez” o “tierra viva”.

Más que un nombre, es una declaración de principios: una cosmovisión que nos invita a ver la América indígena como un ser vivo, conectado, que reclama respeto y reciprocidad. Es la contracara del colonialismo, una resistencia simbólica que sigue vigente.

Símbolos ancestrales: Wiphala, Chakana y Chapaq Ñaq

Más allá de los objetos físicos de nuestra propia cultura charrúa, la identidad ancestral en Abya Yala está representada también por símbolos visuales poderosos que actualmente se usan o se estan revalorizando / reinterpretando y que reflejan la cosmovisión andina, así cómo la unidad de los pueblos originarios:

La Wiphala: Es una bandera cuadrangular multicolor que representa la diversidad y la unidad de los pueblos originarios andinos (no es la misma que la que usa la comunidad LGBT, es anterior), especialmente vinculada a la cultura Aymara y Quechua. Cada color tiene un significado simbólico ligado a la tierra, el agua, la vida, la comunidad y el equilibrio cósmico (más abajo te explico los significados). La Wiphala es un emblema de resistencia, dignidad y reconocimiento oficial en varios países.

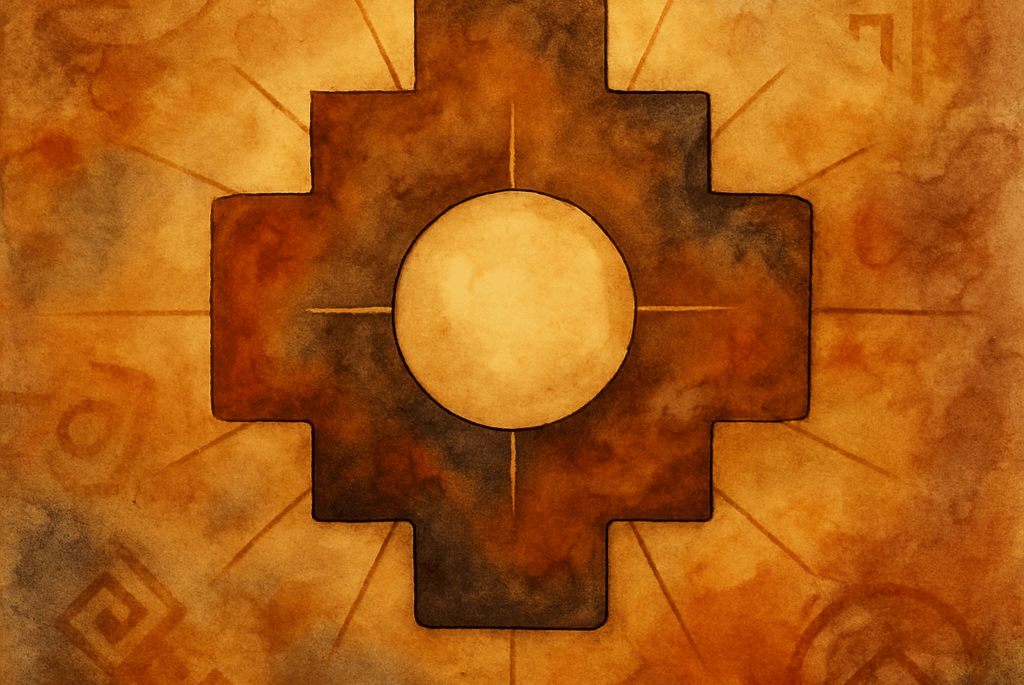

La Chakana: También conocida como la Cruz Andina, la Chakana es un símbolo sagrado que representa la cosmovisión andina de la conexión entre los tres planos del universo: el mundo de los dioses (Hanan Pacha), el mundo terrenal (Kay Pacha) y el inframundo o mundo de los muertos (Ukhu Pacha). Su estructura en forma de cruz escalonada alude a la integración armónica del cosmos, la naturaleza y la sociedad, con un énfasis en la continuidad y la transformación. La Chakana es un mapa espiritual y filosófico, un puente entre el pasado ancestral y el presente, que guía la vida y los saberes de los pueblos originarios.

Su implicación geométrica útil: la Chakana es esencialmente una composición de cuadrados y escalas (simetría 4-vías) que puede descomponerse en relaciones de segmentos — eso la hace candidata a análisis geométrico (proporciones, razones entre lados, fractalidad local).

Es cómo la representación Inca del Toroide eléctromagnetico que rodea nuestro cuerpo espiritual que incluye al número aureo presente en todas las cosas de nuestro universo infinito. La conexión directa Chakana ⇄ toroide humano ⇄ número áureo es, hoy, en gran parte hipótesis interdisciplinaria basada en analogías geométricas y estudios parciales. PubMedWikipedia Se la interpreta también como un mapa cosmológico y un mandala andino con geometría significativa. Sacred Andean TraditionMachu Picchu Soul

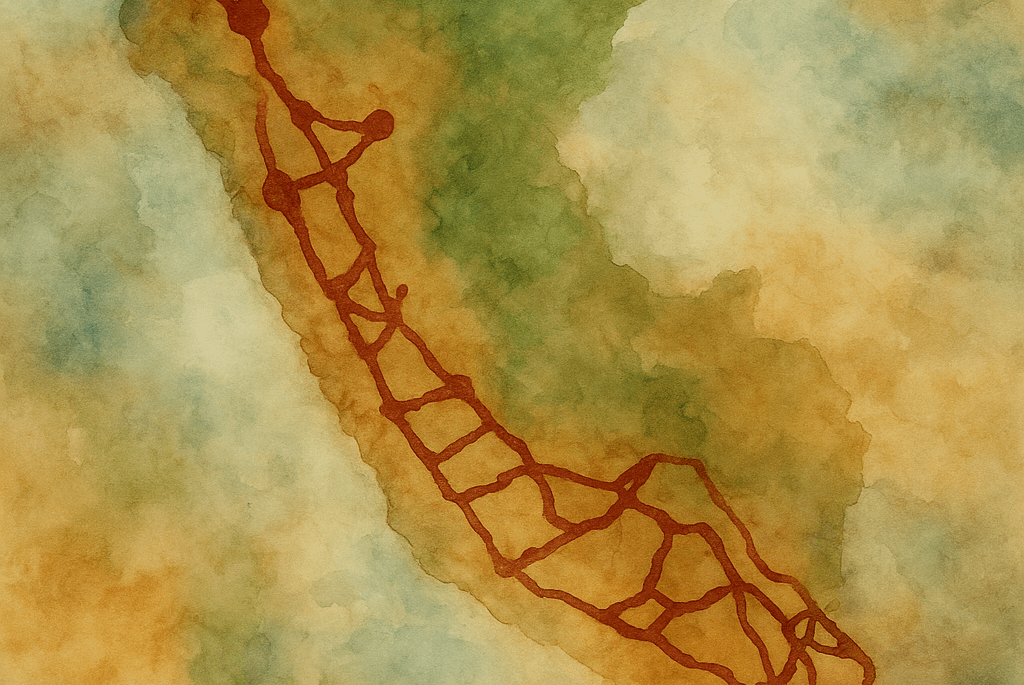

El Chapaq Ñaq: Literalmente significa “camino del noble” o “camino sagrado” en quechua, y es un símbolo que representa la conexión entre el mundo físico y espiritual, el recorrido ancestral y el legado cultural. En lo simbólico es un concepto que se utiliza en rituales y en la filosofía de vida andina para mantener viva la relación con la Pachamama (Madre Tierra). Este “Camino Principal”, es una asombrosa red vial prehispánica que atravesaba todo el Imperio Inca y que hoy abarca más de 30 000 km en Sudamérica inapl.cultura.gob.arinfobae. Consolidada durante el Siglo XV bajo el Tawantinsuyu, funcionó como columna vertebral del estado incaico: conectaba centros administrativos, ceremoniales, agrícolas y militares en geografías diversas —desde nevados andinos de más de 6 000 m hasta desiertos, valles fértiles y la selva—, integrando política, economía, cultura, cosmovisión y movilidad inapl.cultura.gob.arpatrimoniomundial.cultura.pesisawu.org.

No fue sólo una infraestructura técnica: fue un sistema organizativo complejo compuesto por tambos (posadas y depósitos), puentes colgantes, drenajes, escalinatas y caminos pavimentados, reflejando un refinado conocimiento ingenieril adaptado al entorno peru.infoArgentina.gob.arpatrimoniomundial.cultura.pe. En 2014, la UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial como itinerario cultural transnacional —el primero en Sudamérica compartido por seis países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú— reconociendo su valor como testimonio excepcional de organización social, intercambio cultural y resistencia simbólica viva, ya que muchas comunidades andinas actuales siguen transitándolo y custodiando su memoria cultural infobaeinapl.cultura.gob.arpatrimoniocultural.gob.ecsfgp.gob.clArgentina.gob.arhuellaspatrimoniales.econo.unlp.edu.ar.

Estos símbolos, aunque originarios principalmente de los Andes, complementan y enriquecen la comprensión del concepto de Abya Yala y su riqueza cultural, incluyendo la diversidad de pueblos originarios de toda América, como los charrúas en el Cono Sur. Cada uno de ellos es una puerta simbólica para entender un mundo donde la tierra, la espiritualidad, la comunidad y el tiempo se entrelazan en un tejido vivo de resistencia y esperanza.

Argentina: Rechazo a la Wiphala en actos oficiales y el poder simbólico de sus colores

¿Por qué se rechazó la Wiphala en Rosario?

En septiembre de 2024, la Comisión de Gobierno del Concejo Municipal de Rosario votó por cuatro contra tres en contra de permitir el uso de la bandera Wiphala en actos oficiales, a pesar de los reclamos de quienes buscaron que se izara junto a la bandera nacional y provincial.

Daniel Naporichi, integrante de la comunidad Qom y autor del pedido, expresó su indignación: “No corresponde ese rechazo en una ciudad que es pluricultural desde hace muchos años” La CapitalRosario3. Señaló además que en otras provincias como Chaco ya existe normativa que permite su uso institucional La Capital.

Para defender el reclamo, recordó que figuras clave de la historia argentina recibieron apoyo de pueblos originarios, como San Martín y Güemes, y que incluso un 30 % de quienes participaron en la Guerra de Malvinas eran de origen indígena —por lo que incluir la Wiphala no es un capricho, sino un derecho constitucional La Capital.

¿Qué representa la Wiphala?

La Wiphala es un poderoso emblema andino, adoptado por los pueblos Quechua y Aimara, entre otros, como símbolo de resistencia, cosmovisión y unión colectiva Wikipedia. Cada uno de sus siete colores de la siguiente manera:

Rojo: contacto con la Pachamama y la identidad ancestral.

Naranja: memoria oral, saberes comunitarios y sanación.

Amarillo: espíritu ancestral y virtudes como el amor, sabiduría, trabajo y creatividad.

Blanco: evolución, ciencia, técnica y reciprocidad.

Verde: naturaleza, autosuficiencia y Madre Agua.

Azul: cosmos y energías universales.

Violeta: comunidades, organización y poder político ancestral La Capital.

Estos colores reflejan una visión del mundo basada en la armonía, equidad y solidaridad.

¿Qué significa este rechazo?

En una ciudad que celebra la diversidad cultural (como lo hace en eventos como la Fiesta de Colectividades), el rechazo de la Wiphala resulta contradictorio. Aunque el comité lleva años impulsando este proyecto—presentado desde 2023 y reiterado en 2024—, su tratamiento fue obstaculizado, incluso se denunció que el expediente fue cajoneado EL CIUDADANORosario3.

Este rechazo no solo desconoce la riqueza simbólica de esta bandera, sino que refuerza discursos de exclusión y la persistencia de una cosmovisión colonizada que resiste incorporaciones simbólicas que empoderen a los pueblos originarios.

Nación Charrúa: memoria, símbolos y lucha que sigue vigente

Cada 11 de abril, Uruguay recuerda la matanza de Salsipuedes (1831), un intento brutal de borrarnos de la historia. Por eso, esa fecha es el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena, declarado por ley en 2009.

Los charrúas no fueron pobladores originarios permanentes de la Banda Oriental. Como representantes de la raza pámpida, comenzaron a pisar estas tierras alrededor del 1500 a.C., y su vida fue nómada, marcada por la búsqueda constante de alimentos y conflictos con otras tribus indígenas, guaraníes y soldados europeos. Estos choques y desplazamientos prolongados les impidieron establecerse en un lugar fijo.

Genéticamente vinculados con los pueblos patagónicos llamados Chonik —los “hombres verdaderos”—, descendían de antiguos pobladores adaptados a los rigurosos climas del extremo austral de Sudamérica. Desde la Patagonia, fueron migrando hacia la Mesopotamia entrerriana-correntina y la Banda Oriental, así como hacia otras regiones del sur.

Los charrúas habitaban amplias zonas, organizados en pequeñas bandas familiares, utilizando arcos, flechas y boleadoras para cazar ñandúes, venados y lobos marinos. Sus desplazamientos también alcanzaron territorios riograndenses y la Mesopotamia Argentina.

Durante el siglo XVII, la mayoría de los charrúas se desplazó hacia Entre Ríos y Santa Fe, retornando lentamente a la Banda Oriental en los siglos XVIII y XIX.

Las parcialidades que formaban la macroetnia charrúa

La macroetnia estaba compuesta por varias parcialidades con costumbres y actitudes guerreras similares:

Charrúas propiamente dichos

Minuanes o Guaranies

Guenoas

Bohanes

Yaros (sobre estos últimos existen dudas por la escasez de datos confiables).

La nomenclatura de estos pueblos sufrió múltiples interpretaciones erróneas por parte de los conquistadores, quienes les asignaron nombres inventados o deformados, dificultando la reconstrucción histórica.

Los minuanes y guenoas posiblemente formaban una sola entidad tribal y su hábitat inicial fue la región sur de Entre Ríos, desplazándose luego hacia la Banda Oriental. Los guenoas fueron catequizados y participaron en conflictos junto a guaraníes en el siglo XVIII.

Los bohanes ocupaban la zona inferior del río Uruguay y algunos fueron incorporados a reducciones franciscanas, aunque fueron diezmados por la guerra y persecuciones.

Los yaros eran un grupo pequeño, con lenguaje y características físicas diferentes, y su presencia en la región desapareció a mediados del siglo XVIII.

La vida cotidiana de los charrúas: entre el Tener y el Ser

Civilizaciones del Tener: Con sociedades complejas como los aztecas o incas, que poseían ciudades, sistemas hidráulicos y valiosas obras de arte. Muchas de estas estructuras fueron saqueadas tras la conquista, sus riquezas transformadas en reliquias de museos o destruidas.

Civilizaciones del Ser: Representantes como los charrúas—nómades con pocos bienes materiales, pero fuertes en valores, autonomía y resistencia—siguieron luchando contra los invasores europeos durante siglos. Su grandeza no estaba en lo que poseían, sino en lo que eran.

Tres subsistemas culturales

Los antropólogos distinguen tres componentes fundamentales en cualquier cultura:

Adaptativo: La subsistencia y economía.

Asociativo: La estructura y organización social.

Ideativo: Las creencias, valores y formas de concebir el mundo.

Los charrúas fueron pobres en lo material, pero muy ricos en lo ético y cultural. Su fuerza estaba en sus códigos y experiencias, más que en monumentos o herramientas.

Fuentes de subsistencia, armas y vivienda

Practicaban caza distante con armas como azagayas, boleadoras, honda, flechas y rompecabezas líticos perfectamente pulidos.

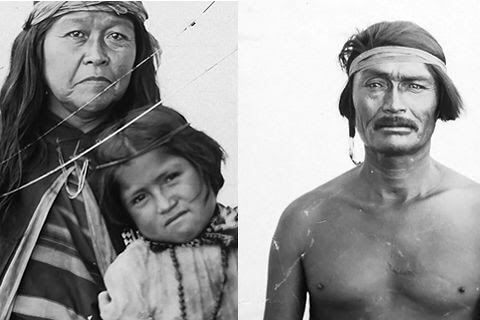

La llegada de los europeos introdujo el caballo, que transformó su estilo de vida: adoptaron lazo, cuchillo, puntas metálicas y construyeron tolderías desmontables recubiertas de cueros (más abajo podrás ver fotos de Charruas vestidos de gauchos).

Vestían pieles (quillapis), y en clima cálido iban casi desnudos. Cocinaban al aire libre, hervían agua para el mate y vivían cerca del fuego, utilizando porongos para beber.

Familia y organización social

El matrimonio era polígino y la comunidad funcionaba en torno a roles bien definidos: hombres cazadores y guerreros, mujeres recolectoras, curtidoras de pieles y constructoras de refugios.

El poder social residía en los ancianos, aunque con el tiempo, los jinetes jóvenes ganaron protagonismo.

Cada líder comandaba pequeños grupos de hasta veinte hombres, y en grandes operaciones se elegía un comandante general reconocido por todas las parcialidades.

Vida espiritual y funeraria

Aunque los cronistas europeos los vieron sin religión, existían rituales espirituales profundos, incluidos chamanes, ceremonias extáticas y creencias vinculadas a tumbas sagradas.

El duelo era extremo: tras la muerte de un pariente, los familiares se cortaban falanges como parte del luto. Luego realizaban una vigilia solitaria, enterrados vivos hasta el pecho, y ayunaban durante varios días bajo cuidados mínimos.

Las madres eran profundamente afectuosas con sus hijos. En tiempos de crisis, cuando la supervivencia se volvía prioritaria, elegían proteger a los guerreros sacrificialmente, aunque esto resultara dramático en la narrativa de los cronistas.

🪶 Charrúas: resistencia, prejuicio y memoria

De la lucha contra la colonización a la batalla por su imagen

🌄 Herederos de una tierra libre

Los pueblos originarios del actual territorio uruguayo, entre ellos los charrúas, vivieron por siglos en armonía con su entorno, guiados por su propia cosmovisión y sistemas de organización.

La llegada de los europeos en el siglo XVI alteró de forma irreversible su historia. Desde el inicio, las comunidades originarias fueron vistas como obstáculos para la expansión colonial, y enfrentaron despojos, violencia, violaciones y persecuciones.

✊ La resistencia ante la colonización

No todos se sometieron. Hubo levantamientos y combates que marcaron la historia del Cono Sur. Los charrúas, conocidos por su habilidad guerrera y su movilidad estratégica, protagonizaron enfrentamientos contra españoles, portugueses y criollos. Su lucha fue tanto por el territorio como por preservar su cultura y autonomía.

📜 De “animales” a “hombres verdaderos”: la resistencia charrúa y la historia que nos negaron

Entre 1531 y 1552, en pleno auge colonial, ocurrió un hecho insólito: el Papa Paulo III, a través de la Bula Sublimis Deus (1537), declaró oficialmente que los pueblos indígenas eran “verdaderos hombres” y no animales al servicio de los europeos. Aunque esta proclamación buscaba frenar abusos, en la práctica no detuvo las matanzas: quienes antes morían como “bestias” pasaron a morir como hombres.

En el Río de la Plata, la resistencia charrúa se mantuvo viva durante siglos. En 1573, un conflicto aparentemente menor encendió la guerra: los charrúas se negaron a entregar a un desertor español que había buscado refugio entre ellos. El choque escaló y terminó con batallas como la de San Salvador, donde murieron caciques legendarios como Zapicán y Abayubá.

A lo largo de los siglos XVII y XVIII, las campañas contra los charrúas fueron constantes. En 1702, la batalla del Yí enfrentó durante cinco días a charrúas y minuanes contra fuerzas españolas y guaraníes aliados, con una matanza casi total. El mandato colonial era claro: “Requiéranlos en paz y pasen a cuchillo a todos los que se resistan”.

Con la llegada de la independencia, los charrúas creyeron que podían ser aliados de los nuevos gobiernos patrios, pero fueron traicionados una y otra vez. Después de episodios como 1811, 1825 y 1828, comprendieron que su destino estaba sellado: morirían “con las plumas puestas”, defendiendo hasta el final su territorio y su forma de vida.

🔍 El trasfondo: poder, despojo y olvido

La guerra contra los charrúas no fue solo una serie de combates, sino un proceso sistemático de despojo cultural, territorial y vital. El antropólogo Renzo Pi Hugarte analizó cómo intereses económicos y presiones sociales impulsaron su exterminio, mientras la historia oficial silenció o distorsionó los hechos para proteger las narrativas del poder.

Incluso figuras veneradas como Artigas, antes de convertirse en líder revolucionario, como parte d elos blandengues participó de acciones contra los charrúas. Los balndengues eran una milicia regional, una fuerza creada para "imponer el orden en la campaña"; entre sus cometidos estaba evitar el contrabandismo, así cómo perseguir indígenas insurrectos (más que nada en la Pampa y el Chacho) y otros grupos considerados desordenados como los cuatreros. Wikipediaejercito.mil.uylaondadigital.com.uy. Si bien José Artigas formó parte de esta unidad inicialmente, probablemente aprovechando la amnistía ofrecida, desertó en 1811 para sumarse a la Revolución, convirtiéndose en líder de los orientales sdr.fic.edu.uylaondadigital.com.uylagazeta.com.ar. Otros próceres como Rivera y Lavalleja también fueron enemigos declarados de estos pueblos.

La ideología colonial, racista y etnocentrista, fue heredada por los criollos y reforzada en nombre de la “civilización” y el “progreso”. En esta lógica, la libertad y la justicia se convirtieron en armas para imponer un modelo ajeno, y la historia quedó en manos de los vencedores.

En definitiva, la resistencia charrúa es una de las epopeyas más intensas y trágicas de nuestra región: siglos de lucha contra un sistema que, armado con mosquetes y leyes, buscó borrar su existencia.

Pero su memoria sigue viva, recordándonos que no siempre ganan los “mejores”, sino quienes tienen la fuerza para escribir la historia.

🗡️ El prejuicio como arma: cómo se construyó la imagen “salvaje” de los charrúas

La historia escrita por los vencedores no solo silenció voces, también inventó monstruos. Las opiniones que llegaron hasta nosotros sobre los charrúas son, en su mayoría, un catálogo de insultos y prejuicios heredados de la mirada colonial. Quienes los describían eran portadores de la “civilización” occidental, convencidos de que su religión, moral y forma de vida eran las únicas legítimas. Desde esa superioridad autoproclamada, justificaban la conquista como un mandato divino… y a sus habitantes como “animales con forma humana” o “hombres incompletos”.

📚 El “manual” del indio diabólico

Desde Colón, que veía en los Arawacos “buenos servidores” para la esclavitud, hasta cronistas y religiosos que pintaban a los pueblos resistentes como crueles, sucios, haraganes, brujos o incapaces de aprender, se construyó un discurso uniforme: los indígenas eran bárbaros, peligrosos y moralmente defectuosos.

Esta visión, repetida una y otra vez, relegó a los pueblos originarios a los “arrabales de la civilización” o incluso a ser considerados parte de la fauna infernal.

🎯 El caso charrúa: del mito al mamarracho

Los charrúas no escaparon a esta maquinaria de desprestigio. Martín del Barco Centenera, capellán de la expedición de Ortiz de Zárate (1573), los acusó de desollar rostros humanos como trofeos de guerra, un hecho jamás comprobado por ningún otro cronista. Sin embargo, la mentira se replicó en textos posteriores, incluso en el famoso poema Tabaré de Zorrilla de San Martín, que, bajo apariencia de homenaje, está lleno de errores, estereotipos y miradas despectivas.

En este relato colonial, los españoles son nobles y sabios, mientras los charrúas aparecen como bestias gritones incapaces de apreciar la belleza de la tierra que habitaban. La misma idea que en 1547 Ginés de Sepúlveda sintetizó con crudeza: la mejor suerte para los indígenas era ser sometidos por quienes podían “convertirlos en hombres civilizados”.

📌 Más que historia: una advertencia

Estas descripciones no fueron simples opiniones: fueron herramientas de guerra cultural. Deshumanizar al otro era el paso previo para justificar su conquista, su evangelización forzada y, en muchos casos, su exterminio. La resistencia charrúa no solo fue física, sino también simbólica: sobrevivir a una narrativa que los condenaba antes de pelear. La historia siempre esta condenada a repetirse, los resets, están aún a la orden del día y sino miremos ejemplos actuales como lo que ocurre en Ghaza.

Así también los veían: El encuentro con los “hospitalarios gigantes”—relato de capitán portugués

Un capitán portugués narra un encuentro inusual durante una travesía cercana a la Isla de las Palmas (Gorriti):

Dificultades y supervivencia

El clima en contra del viaje impidió cocinar con normalidad, por lo que solo se alimentaron de hierbas cocidas. En busca de leña, el capitán descubrió una zona cercada con palos y cavidades oscuras: resultaron ser tumbas indígenas. En torno a ellas había objetos como pieles, mazas, redes de caza y pesca, que definían un inquietante panorama funerario.

Pese a reconocer el valor simbólico de estas tumbas, el capitán tomó una decisión polémica y ordenó sacar los palos del lugar para encender fuego. También cazó venados para alimentar a su tripulación, lo que implicó profanar el sitio.

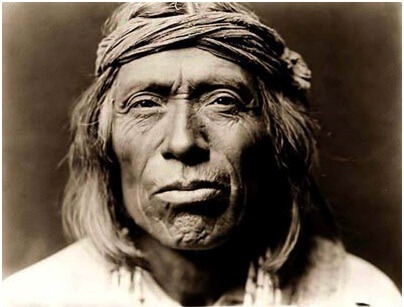

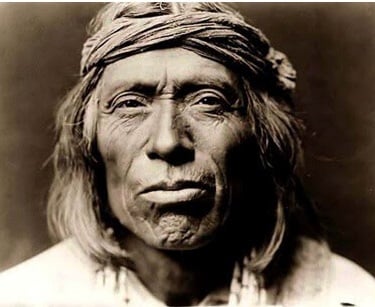

Su descripción de los indígenas:

Llegaron al campamento hombres corpulentos, de fuerte presencia física, cabello largo, con adornos de cobre en la nariz —un rasgo posiblemente transcultural—. Vestían pieles y portaban boleadoras, azagayas y porras de madera. Su dieta consistía exclusivamente en carne y pescado. Sorprendía su solemnidad: lloraban con plegarias ceremoniales al recibir visitantes, cortaban sus dedos al morir parientes (en señal de duelo), y rechazaban todo obsequio europeo, sin mostrar ni miedo ni entusiasmo.

Síntesis etnológica y reflexiva

Transculturación: Los adornos de cobre sugieren intercambio cultural con pueblos como los beguá o kaingang ("los hombres dle bosque" de Brasil, Santa Catarina).

Hospitalidad nativa: Los indígenas atendieron a los europeos con amabilidad, sin dejarse seducir ni atemorizar por armas o regalos.

Fisonomía y simbolismo: El relato humano del capitán —junto al significado ritual del llanto y los duelos— ofrece una mirada rica y profunda sobre estos pueblos.

Valor histórico: Obras como la de Lopes de Sousa son invaluables, pues revelan las realidades culturales ignoradas por los relatos escolares o censurados por el prejuicio etnocéntrico.

🪶 Consejo de la Nación Charrúa: un llamado a la memoria y al cumplimiento de la ley

El 1° de marzo de 2025, durante la ceremonia de asunción del presidente Yamandú Orsi, integrantes del Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA) estuvieron presentes para recordar la importancia de reconocer y respetar los derechos de los pueblos originarios en Uruguay. Gabriela Puyol, presidenta del CONACHA, destacó el trabajo realizado por miembros de la nación charrúa para incluir en el programa del Frente Amplio temas relacionados con los pueblos indígenas, como la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la legislación nacional que establece el 11 de abril como el Día de la Nación Charrúa y la Identidad Indígena. Puyol enfatizó que, a pesar de la existencia de la Ley 18.589, su cumplimiento es insuficiente, y pidió al presidente Orsi que recuerde que los pueblos originarios están presentes en su programa y en la sociedad uruguaya.HOY CANELONES

Ciro Chonik, integrante del CONACHA, subrayó que la presencia del pueblo charrúa es innegable, con un 6,4% de la población uruguaya identificándose como indígena según el Censo 2023. Además, mencionó estudios que indican que casi un tercio de la población tiene al menos un bisabuelo o bisabuela indígena. Chonik también destacó que el Convenio 169 de la OIT establece la responsabilidad de los gobiernos de desarrollar acciones coordinadas y sistemáticas con la participación de los pueblos indígenas para proteger sus derechos y garantizar el respeto de su integridad.HOY CANELONES

La presidenta Puyol también abordó la equidad de género en la nación charrúa, señalando que la paridad siempre ha estado presente en su cultura, con la palabra de la mujer y la del hombre teniendo igual valor, e incluso mencionó casos de cacicas y matriarcado. Además, recordó que en Salsipuedes, durante las campañas de exterminio de los pueblos indígenas, las mujeres charrúas fueron capturadas y repartidas, una historia que ha sido silenciada.

Este llamado del CONACHA resalta la necesidad de reconocer y respetar los derechos de los pueblos originarios en Uruguay, así como la importancia de cumplir con las leyes que protegen su identidad y cultura.

🧭Actualidad: Minería y resistencia indígena - México y Amazonas en pie de lucha

La minería a gran escala, legal o ilegal, amenaza seriamente la vida de pueblos originarios. En México, comunidades como los rarámuri (Tarahumara). Los Rarámuri, cuyo nombre significa “gente de pies ligeros”, habitan la Sierra Madre Occidental, mayormente en Chihuahua y en parte de Durango, México y wixárika (Huichol). Los Wixaritari (plural de Wixárika) habitan una región ancestral llamada Gran Nayar, que abarca Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas; han protagonizado una resistencia histórica frente a megaproyectos que arrasan con territorios, contaminan ríos y destruyen sitios sagrados. Y no solo eso: quienes defienden la tierra son a menudo perseguidos y criminalizados (de este pueblo viene el uso del Peyote còmo medicina ancestral).

En el Amazonas, la minería ilegal provoca deforestación acelerada con metodos de cadena sinchada por maquinaria pesada que arrasan con toda la vida silvestre (si no viste videos buscalo en Tiktok, te va a sorprender), contaminación con mercurio y la pérdida de biodiversidad, afectando directamente la salud y la cultura de las comunidades indígenas.

Esta resistencia no es solo una pelea local, es una lucha global por defender la vida y el planeta.

🌊Defensa del agua en la Patagonia: un grito de soberanía

En la Patagonia argentina, las comunidades Mapuches enfrentan proyectos extractivos como el fracking, que amenazan sus lagos y ríos, fuentes de vida y cultura. Los lagos Mari Menuco y Los Barreales son territorios en disputa donde la defensa del agua se ha convertido en un símbolo de soberanía y supervivencia.

Defender el agua aquí es un acto político, ambiental y cultural, que pone sobre la mesa el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre sus territorios y recursos. No sólo es una lucha Uruguaya defender el agua, nuestro hermoso acuifero Guaraní corre peligro.

🛢️Exploración petrolera en el Atlántico Uruguayo -✊ Resistencias, movilización social y rechazo

El gobierno uruguayo, a través de ANCAP, ha firmado contratos con empresas como Shell, APA Corporation e YPF para la exploración de hidrocarburos en diferentes bloques del mar territorial. Esta etapa de búsqueda se extenderá al menos por cuatro años, con posibilidad de prórroga. Gobierno del Uruguay

Se han realizado audiencias públicas en ciudades como Maldonado, donde las empresas APA Exploration y SEARCHER Geodata presentaron sus estudios de impacto ambiental para llevar adelante exploración sísmica en aguas uruguayas. lr21.com.u, quizás tengan algo que ver con los pequeños sismos que hemos experimentado en los últimos dos o tres años; bien se sabe que legalizan una cosa pero hacen otra. La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay convocó a una audiencia pública en Maldonado el pasado 05 de agosto de 2025, donde se presentaron los estudios de impacto ambiental de las empresas involucradas en la exploración sísmica. radiotabare.com.uy+3lr21.com.uy+3carasycaretas.com.uy+3

Diversas organizaciones sociales, ambientalistas y vecinos costeros, entre ellos originarios, se han manifestado en rechazo a los proyectos de prospección sísmica offshore en el mar promovidos por ANCAP y empresas internacionales. carasycaretas.com.uy+2radiotabare.com.uy+2 . Históricamente los pueblos originarios han sido actores clave en la defensa del territorio uruguayo y los recursos naturales. Su resistencia frente a proyectos extractivos ha sido una constante en la historia reciente de Uruguay.

Desde Argentina: Recuperar la lengua charrúa, un renacer desde las palabras

La Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, lidera un proyecto valioso para recuperar la lengua charrúa, que estuvo en silencio por casi dos siglos. Trabajan con comunidades y lingüistas para reconstruir vocabulario y gramática, para así devolverle a esta lengua su lugar en la vida cotidiana.

La revitalización lingüística es una forma de resistencia cultural, una manera de sanar heridas históricas y fortalecer la identidad. - https://www.soc.unicen.edu.ar/observatorio/index.php/22-articulos/81-buscan-recuperar-y-revalorizar-lenguas-indigenas-en-argentina

Textiles andinos: hilos que tejen identidad y resistencia

Los tejidos andinos son una maravilla de técnica y simbolismo. Cada puntada es un relato, cada diseño un pedazo de historia y territorio. Se tejen artesanalmente con paciencia, con respeto por la naturaleza y con un conocimiento que se ha transmitido de abuelas a nietas por siglos.

Y ojo, que no son solo “prendas bonitas”, son herramientas de resistencia cultural frente a la globalización que quiere homogeneizarlo todo y frente al Fast-Fashion con su cara oculta de trabajo infantil en Bangladesh y contaminación textil cómo lo que pasa en el desierto de Atacama, porque detrás de la moda barata y descartable hay historias duras: condiciones laborales que rozan la esclavitud y un impacto ambiental brutal. En Atacama, Chile, toneladas de ropa terminan contaminando uno de los desiertos más secos del planeta, un absurdo que habla de nuestro modelo de consumo sin conciencia, en donde no responsabilizamos a las marcas por sus desechos o producciones masivas y encima la ropa de segunda que "sobra" la mandamos a países pobres donde pretendemos estar ayudando y es todo lo contrario, como la situación de Tanzania, Kenia, Uganda entre otros países Africanos, que cada año, reciben millones de kilos de ropa usada, donada o reciclada en países desarrollados, que viajan en contenedores hacia sus países en vías de desarrollo; donde lo que parece un acto solidario esconde un problema ambiental y social grave.

Reducir nuestro consumo de Fast-Fashion, así como comprar y apoyar textiles originarios es, por eso, un acto político y ambiental. Es decir, si querés vestir con estilo y además aportar a un mundo mejor, esta es la vía. Vestí con sentido, viví con propósito (más adelante te contaremos sobre el proyecto de reciclado de prendas Wacha).

El 9 de agosto no es solo un día para recordar, sino para actuar. Para reconocer, respetar y fortalecer las culturas que sostienen la memoria viva y la resistencia de nuestro continente.

📚 Fuentes usadas y enlaces

Población indígena mundial y pobreza

Naciones Unidas – Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.“There are more than 476 million Indigenous peoples worldwide... and represent 15 percent of the world's extreme poor.”

🔗 UN DESA – Indigenous PeoplesPoblación indígena y genética en Uruguay

Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC), Universidad de la República.“El estudio genético evidencia que un 37% de la población uruguaya posee al menos un ancestro indígena, alcanzando hasta un 62% en Tacuarembó.”

🔗 CSIC – UdelarDía de la Nación Charrúa

Ley Nº 18.589 (Uruguay, 2009).“Declárase el 11 de abril como Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena...”

🔗 Parlamento Uruguay – Ley 18.589Abya Yala y cosmovisión

Escobar, Arturo. Territories of Difference. Duke University Press, 2008.

🔗 Referencia editorialVidart, Daniel. El mundo de los charrúas. Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 2005.

Obra fundamental sobre la cultura, historia y cosmovisión del pueblo charrúa, que aborda temas como sus símbolos, organización social y la construcción histórica del prejuicio hacia este pueblo originario. Recoge testimonios de cronistas y autoridades coloniales con prejuicios y estereotipos.

La Capital – Rechazo a la Wiphala en actos oficiales

Noticia sobre la decisión del Concejo Municipal de Rosario (Argentina) de rechazar el uso de la Wiphala en actos oficiales, explicando el contexto político y social del debate.

🔗 https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/el-concejo-municipal-rechazo-el-uso-la-wiphala-actos-oficiales-n10151611.htmlTextiles andinos y resistencia

Risso, María del Carmen. Textiles Andinos: Patrimonio Cultural y Resistencia. Museo Nacional de Arqueología, 2017.

🔗 Museo Nacional de Arqueología – PublicacionesFast fashion y sus impactos

Greenpeace. The Toxic Thread: How fashion is polluting the planet. 2019.

🔗 Greenpeace ReportBBC News. Bangladesh factory collapse: What went wrong? 2013.

🔗 BBC NewsMinería y resistencia indígena

Amnesty International. Dangerous Ground: Mining and indigenous rights in Latin America. 2018.

🔗 Amnesty InternationalMongabay. Illegal mining threatens Amazon rainforest and Indigenous communities. 2021.

🔗 MongabayDefensa del agua en la Patagonia

La Izquierda Diario. El fracking amenaza las fuentes de agua de la Patagonia. 2021.

🔗 La Izquierda DiarioRecuperación de la lengua charrúa

Universidad Nacional de La Plata – Proyecto de Recuperación de la Lengua Charrúa.

🔗 UNLP – NoticiasHoy Canelones – Presencia del Consejo de la Nación Charrúa en la asunción de Orsi

Cobertura del acto del 1° de marzo de 2025, donde el CONACHA reclamó el cumplimiento de la Ley 18.589 y la ratificación del Convenio 169 de la OIT, además de destacar datos de presencia indígena en Uruguay.

🔗 https://hoycanelones.com.uy/?p=61478Blandengues de Artigas

Wikipedia en español – Blandengues de Montevideo

🔗 https://es.wikipedia.org/wiki/Blandengues_de_MontevideoKaingang (Beguá)

Wikipedia en inglés – Kaingang people

🔗 https://en.wikipedia.org/wiki/Kaingang_peopleRarámuri

Wikipedia en español – Pueblo rarámuri

🔗 https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_rar%C3%A1muriWixárika

Gobierno de México – Cultura Wixárika

🔗 https://www.gob.mx/cultura

Yunta | Tradición artesanal uruguaya desde 2014.

Envíos post-transferencia en 48/72 hs desde Montevideo

Responsabilidad de consumo

Cel. 094399366

© 2025. Desarrollo y gestión: www.livecontent.uy

ADVERTENCIA: FUMAR ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. Ley LEY 19.244

Más Info en: www.msp.gub.uy

Comprometidos con la medicina ancestral. Productos artesanales y sustentables para tu bienestar.

Preguntas Frecuentes: FAQ

Condiciones de Compras y Envíos

Consulta los Términos y condiciones para más información.

La Política de privacidad para conocer el tratamiento de los datos y nuestra Política de sustentabilidad, para conocer nuestra propuesta circular para envases.

Trabajamos con: